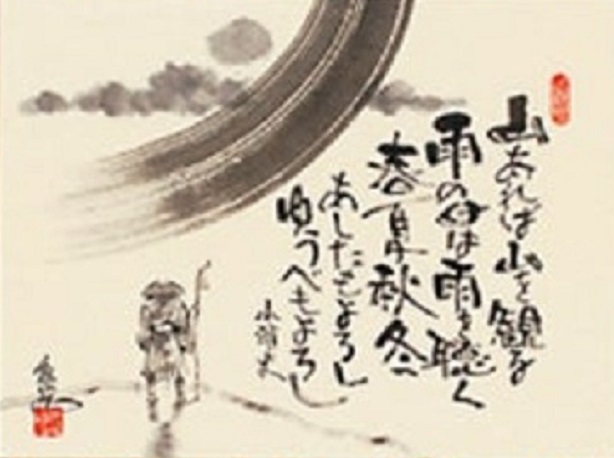

山頭火の心に寄せて

山あれば 山を観る

雨の日は 雨を聴く

春 夏 秋 冬

あしたもよろし ゆうべもよろし

山頭火

この句を目にするたび、胸の奥に静かなる灯がともるような思いがいたします。種田山頭火。風狂の俳人と呼ばれながら、彼の歩いた道は、無駄を削ぎ落とし、自然とともに生きることの尊さをひたすらに詠み続けた、まさしく“現代の行者”とも申すべき生涯でした。

山があれば、それを観る。ただそれだけ。

観光地のような絶景でなくともよい。

眼前にある山の稜線に、ただ無心で目を向けることができるか。

そこに私たちの「心の姿勢」が試されている気がいたします。

雨の日には、雨を聴く。

現代のように、情報に追われ、騒音に包まれて生きる人間にとって、雨音に耳を傾けるというのは、もはや“修行”に近いものがあるかもしれません。

ましてや、スマホやテレビの電源を切り、ただ静かに、軒を打つ雨の音に身をゆだねるなどという行為は、現代人にとっての贅沢とも言えましょう。

しかし、山頭火はそれを「普通のこと」として詠みました。

なぜか。それが「生きていることそのもの」とつながっていたからでしょう。

春 夏 秋 冬。

時は巡ります。花が咲き、蝉が鳴き、葉が舞い、雪が降る。

自然の移ろいに、文句を言うことなく、抗うことなく、ただそのまま受け入れる。

山頭火の句には、そうした「順応と感謝」の哲学が込められているように思います。

あしたもよろし ゆうべもよろし

この結句こそ、人生の極意でありましょう。

明日が来るのはありがたい。

そして、今日一日を生ききった夕べも、またありがたい。

神職として、日々「生きとし生けるもの」を見守りながら、この句の深さに、私は幾度となく救われてきました。

特に、あの安倍晋三元総理が凶弾に倒れたあの日。

どうしても心が整理できず、虚無と怒りと悲しみに押し潰されそうだったとき、私はこの句を思い出しました。

そのとき、ふと風が吹き、神社の森がざわめき、そして私は思ったのです。

「ああ、この世は、山頭火のように生きるしかないのだ」と。

与えられた現実を否定せず、その中で“心”を観ること。

痛みや喪失を否定せず、その中で“祈り”を捧げること。

四季の移ろいに身を委ね、明日も、夕べも、すべてを「よろし」と受け止めること。

それは、ただの諦観ではなく、崇高な「覚悟」です。

神道の世界で言えば、「大祓詞」にも通ずる清めの境地でありましょう。

現実をあるがままに見つめ、その上で清く、正しく、美しく生きるということ。

いま、時代は混沌としています。

嘘と欺瞞が渦巻き、真理が見えにくくなっております。

それでも私たちは、山を観、雨を聴き、春夏秋冬を感じながら、一日一日を「よろし」と受け止め、生きていく。

それこそが、宮司の務めであり、安倍神像神社の祈りであり、そして何よりも、亡き安倍晋三総理への供養でもあるのです。

合掌