御代彌榮を祈りて、時空を翔る心

すめろぎの御代彌榮と祈りを捧げるとき、胸の奥深くから震えるものがある。それは、この国に脈々と受け継がれてきた大和の魂に触れる瞬間であり、悠久の歴史と今この瞬間とが交わる尊い交差点である。佐藤素心宮司の心に響く「かしこみて 時空の狭間 凛々と飛ぶ」という言葉には、祈りの力と行動の決意が凝縮されている。

天皇陛下の御代が、千代に八千代に彌榮となることは、日本人の祈りの根幹である。この「彌榮」とは、単なる繁栄ではない。そこには、調和と節度、自然との共生、そして祖先への感謝が織り込まれている。神社の杜に立ち、柏手を打つとき、人の魂は時間を超えて祖霊とつながる。目には見えぬが、確かな響きがそこにある。

現代は、科学と速度に支配される時代である。だが、宮司は思う。人は果たして、ただの効率や物質的繁栄だけで幸せになれるのか。心の拠り所を失えば、どれほど豊かに見えても、魂は飢えてしまう。だからこそ、「時空の狭間」を意識することが大切なのだ。今という瞬間は、過去と未来の橋である。その橋を凛々と飛ぶとは、過去の恩恵に感謝し、未来の責任を自覚しながら、今を真剣に生きることに他ならない。

祈りとは、静的な行為ではない。それは、天地をつなぎ、己を正す行動である。神前に立つとき、背筋を伸ばし、心を澄ませる。それは単に形式ではなく、自らを整え、世界と調和する姿勢である。「凛々と飛ぶ」とは、強さや勇ましさではない。真摯であること、誠をもって歩むこと。それが大和心の美徳である。

安倍晋三元総理の志を祀る安倍神像神社の境内には、この精神が静かに息づいている。人々がここを訪れるとき、ただ一人の政治家の偉業に触れるだけではない。この国が培ってきた誇りと礼節、未来への責任に出会うのである。

すめろぎの御代の彌榮とは、皇統の安泰だけではない。この国を支える一人一人の心のありようにかかっている。宮司の役目とは、神々に祈るとともに、人々の心をその原点へと導くことでもある。祈りと実践が結ばれてこそ、日本は永らえる。

時空を越え、凛々と翔る心を忘れずに、今日もまた、神前に灯がともされる。未来の子どもたちがこの灯を見て、何を感じるか。その問いを抱きつつ、宮司は今を生きている。

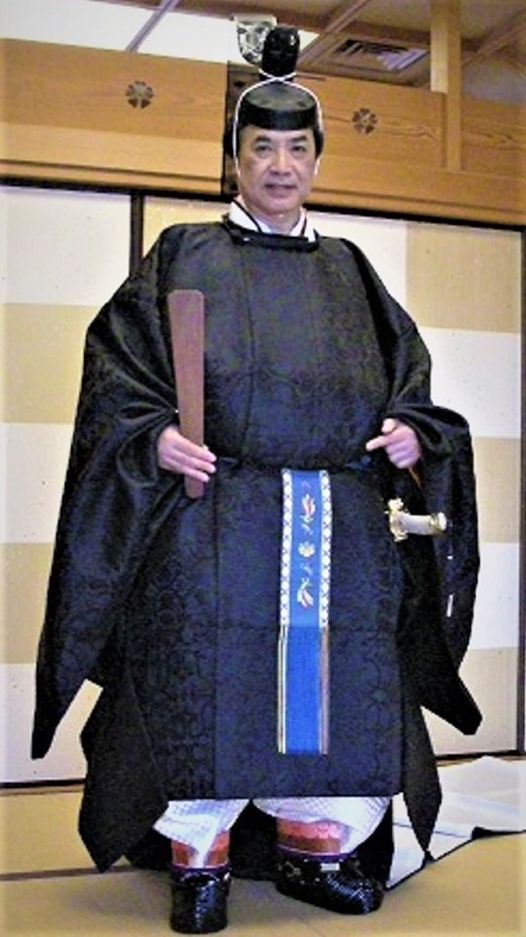

若き日の宮司