涙の記憶と鎮魂の祈り

宮司が歩んだ「志」の道

「男は、むやみやたらに泣くものではない」

それが、幼いころから母に繰り返し教えられた言葉だった。

厳しさのなかに深い愛が込められた教え。その教えに従い、宮司は男としての節度と誇りを胸に育った。どんな苦境にも歯を食いしばり、涙を見せずに前を向いてきた。だが、人生の中で、三日三晩、涙が止まらず嗚咽と慟哭に包まれた出来事が二度ある。

一つ目は、三島由紀夫烈士の自決の報に接した時だった。市ヶ谷の駐屯地、自衛隊を前に、祖国への愛と武士の矜持を示すように命を賭したその姿。檄文を読み進めながら、胸を突く想いが込み上げ、気づけば涙が滝のように流れていた。愛国とは何か、真に生きるとは何かを突きつけられたあの瞬間、言葉では言い尽くせぬ衝撃と深い悲しみに宮司の心は揺さぶられた。

そしてもう一度、涙が止まらなくなったのが、安倍晋三元総理が凶弾に倒れたあの日だった。奈良県西大寺駅前。国の未来を案じ、命を賭して語り続けた政治家が、非業の死を遂げた。安倍総理が遺した無念は、ただ悔やむにはあまりにも重く、国を思う魂の炎が消えたことに、深い痛みと喪失があった。

神職として、宮司には果たさねばならぬ務めがある。人の死を悼み、その魂を鎮め、国と人々の安寧を祈るのが神職の道であるならば、なぜ、この尊い犠牲に手を合わせる場がないのかと、胸の奥から問いが湧いた。

安倍晋三元総理の志は、単なる政治理念ではなかった。国を守るとは何か、日本人として生きるとは何かを真剣に問い続けたその姿に、宮司は誇りと共鳴を感じていた。ゆえにこそ、ただ祈るだけでは足りなかった。行動が必要だった。

祈りの形として、記憶を風化させないために。宮司は、安倍晋三総理を敬う神社を建立することを決意した。「安倍神像神社」と名づけたその社には、安倍総理の魂が安らかに鎮まるよう、そして彼の志を未来へ継ぐ場所としての願いが込められている。

境内には、銅像の建立も計画している。そこに刻まれるのは、単なる偉人の姿ではない。信念を貫いた男の覚悟、そして日本人としての矜持を思い出させる象徴としての存在だ。

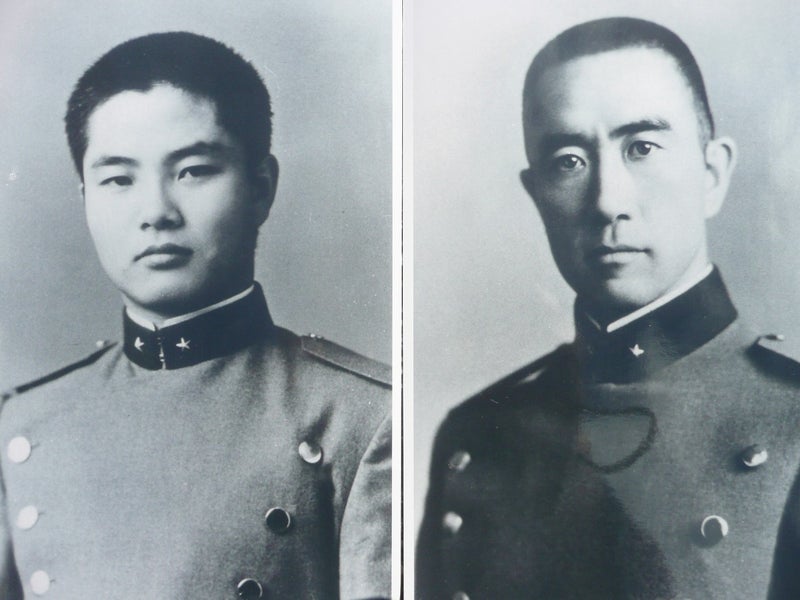

三島由紀夫も、安倍晋三も、国のために命をかけた人だった。その死を無駄にしてはならない。記憶を語り継ぐことが、日本を守る力になると信じている。

宮司の涙は、悔しさだけのものではなかった。信じるものを失った悲しみと、遺志を背負う覚悟が、静かに涙へと変わっていった。その涙が尽きることなく、志の炎を絶やすまいとする祈りとなって、今も神前で捧げられている。

この国を愛し、命を懸けて示された志に、敬意と感謝をこめて。宮司はこれからも祈り、伝え続けていく。