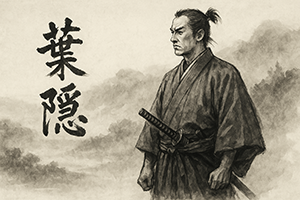

葉隠に生きる ― 名人も人なら、われもまた人

宮司は弟子たちに常々伝えている。「人は成りたい者になれる」と。日々の暮らしの中で「できる、できる、必ずできる」と心の中で繰り返し念じ続ければ、その思いは必ず実を結ぶ。できるのにできないのは、できないと思い込むからである。人は自らの心の中に限界を設けてしまうことで、自らを小さくしてしまう。逆に「できる」と信じ抜けば、すでにその道に一歩を踏み出しているのである。

『葉隠』には「名人も人なり、我もまた人なり」と記されている。世に名人と称される人物を仰ぎ見て、到底及ばないと嘆くのは、弱さでしかない。名人もまた人であり、自分もまた人である。何をもって劣っていると言えようか。奮い立って挑んでみれば、その瞬間からすでに同じ道に入っているのである。

宮司は、この言葉に日本人の誇りを感じる。かつて我が国を導いた先人たちも、最初から偉大な人物であったわけではない。志を立て、努力を重ね、信念を持ち続けたからこそ、聖人・名人と呼ばれる存在になったのである。歴史に名を残した武士や学者、政治家も同じ人間であった。そのことを忘れず、現代に生きる我々もまた、志次第で偉大な人間になり得る。

愛国とは、ただ国を愛する感情にとどまらない。自らを鍛え、祖先に恥じぬ人間に成長しようと努めることこそが、真の愛国心である。国を思う心は、自分を高めようとする努力と一体でなければならない。個々が名人を目指す心構えを持つことで、国全体の力は自然に強くなる。武士道の精神もまた、己を鍛え、国を守るための心の在り方である。

宮司は信じている。いま日本に必要なのは、誰かに依存するのではなく、一人ひとりが「できる」と信じ、己の使命を全うする国民の姿である。名人も人なら、われもまた人。国の未来を担うのは、まさにその決意を持つ一人ひとりである。

舜人也、我亦人也

孟子の言葉人は誰でも心掛けや努力次第で、舜のような立派な人間になることができるということ。

名人の上を見聞して及ばざる事と思ふはふがひなきことなり名人も人なり我も人なり。

何しに劣るべきと思ふて一度打ち向はば最早その道に入りたるなり「十有五にして学に志すところが聖人なり。後に修行して聖人になり給ふにはあらず」と一鼎(いってい)申され候。初発心時弁成正覚ともこれあるなり。

< 訳 >

名人についていろいろ見聞して及びもつかないと思うのはふがいないことである。名人も人なら、われもまた人何で劣るところがあろうか奮発して一度対決してみればもはやその道にはいっているようなものである。「世に聖者と言われる人は、15歳ほどで学問に志したところがすなわち聖人のゆえんなのである。のちのち修行をされて聖人になられたのではない。と「石田一鼎が述べている。」つまり、初発心時弁成正覚というのもこのことです。

※石田一鼎(いしだ いってい、1809~1879)は、江戸後期から明治初期にかけて活躍した南画家である。肥後国(現在の熊本県)の出身で、中国南宗画の技法を学びつつ、日本の風土を重ね合わせた独自の山水画を描いた。京や江戸で研鑽を積んだ後、郷里に戻り門弟を育て、肥後南画の発展に大きく貢献した。技巧よりも気韻を重んじる作風で知られ、熊本の文人文化を代表する画人とされている。