葉隠に生きる ― 筆に託す日本再生の道

葉隠の教えには、単なる言葉以上の精神が宿っている。字を書くことすら、武士の気迫を映す行為とされてきた。紙一枚に一字を大きく書き、紙を破るほどの勢いで筆を走らせる。そこに問われているのは、上手か下手かではなく、生き方そのものに宿る気迫である。

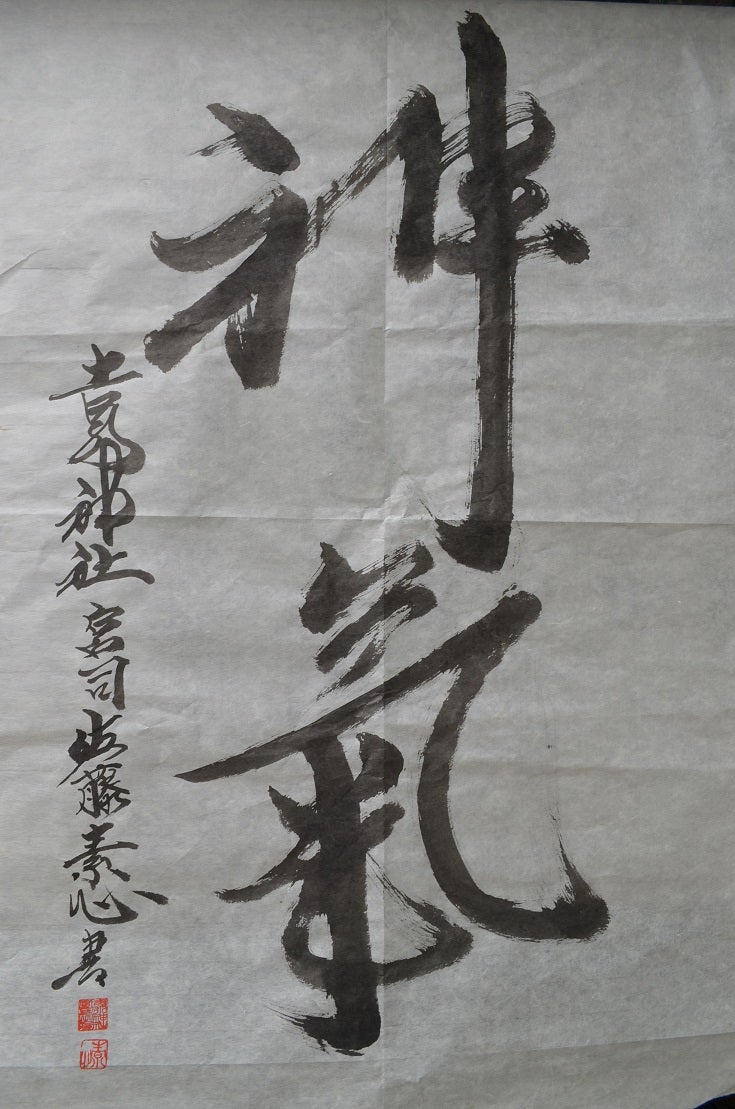

宮司は筆を執るとき、常に「祓い清める」気持ちを込める。大きな字を生き生きと書くことを心がけ、それが自らの魂を磨く行となると信じている。字は人を映す。小さく縮こまった字は気弱さを示し、伸びやかで太い字は気力の充実を映し出す。書は単なる技術ではなく、己の心と体を律する場であり、そこに宿る精神はそのまま国を背負う力へとつながる。

日本の再生を願うならば、国民一人ひとりが紙を破るほどの気迫を持たねばならない。困難に直面したときに退くのではなく、思い切ってやり遂げる心構えが求められる。国のために尽くすという気概もまた、日々の小さな行動から培われる。書に込める精神が人を鍛え、人が国を支える力となるのだ。

葉隠は「武士道とは死ぬことと見つけたり」と語った。これは命を軽んじることではなく、迷いや惰性を断ち切り、覚悟をもって生きる姿勢を説いている。今日の日本に必要なのは、この潔さと気迫である。宮司は、筆を走らせる瞬間にその精神を体現し、後世に伝えていきたいと願う。

葉隠聞書

弥三郎へ色紙を書かせ「紙いっぱいに一字書くと思ひ。紙を書き破ると思ふて書くべし。よしあしはそれしゃの仕事なり。武士はあぐまぬ一種にて済むなり」とて、染筆なり。

< 訳 >

弥三郎さんに色紙を書かせるにあたり、「紙いっぱいに一字だけ書くつもりで書け」「紙を破るぐらいの勢いで書くのがよい」と言った。字が上手に書けたか下手に書けたかは関係ない。大事なのは気迫と気力である。武士道とは、気力を第一とする道であり、途中で嫌になって投げ出すようでは情けない。思い切りやればそれでよいのだ。