君が代をめぐる心の問題

秋の深まりとともに、運動会や文化祭の季節がやってきた。校庭に響く国歌「君が代」の調べは、ただの儀礼ではない。千年以上にわたり受け継がれた言霊であり、国の礎を支える精神の象徴でもある。それを子供たちが学び、歌うことに疑義を呈する声が上がるという現実に、宮司は強い違和感を覚える。

沖縄県石垣市議会が小中学校での「君が代」斉唱の実態を調べようとした際、「子どもの内心の自由を侵す」という批判が起きたと報じられた。だが、国歌を歌うことは思想の強制ではない。自らが属する国を敬う心を育てる教育の一環であり、自由の対極にある抑圧ではない。自由は秩序の上にこそ成立する。国家と郷土への敬意を失えば、やがて自由もまた漂流する。

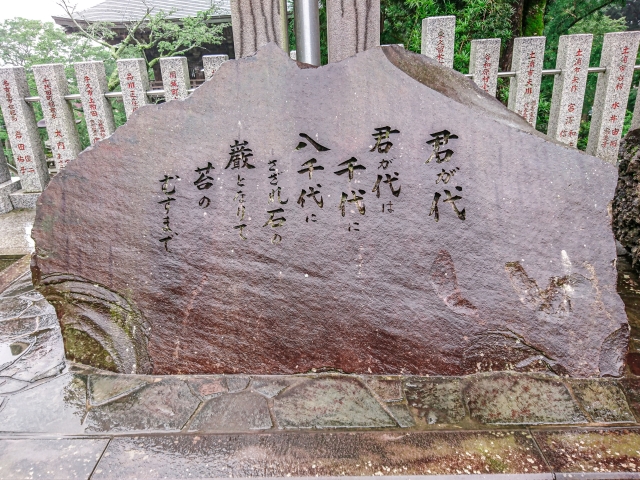

国歌を嫌う感情の根には、戦後教育の影がある。国という言葉を忌み嫌い、「愛国」を危険視する空気が長く支配した。その結果、国家への誇りを語ることが不謹慎とされ、旗や歌が政治的に扱われるようになった。だが、「君が代」は政治の産物ではない。千年前の和歌に込められた祈りの詩である。人の世の永続と平和を願う心、それが「君が代は 千代に八千代に…」の本意である。

この歌は、為政者のためではなく、国民一人ひとりの安寧を願う言葉である。天皇を中心とした国の形を敬いながら、同時に民の幸せを祈る。古代より「君」とは、単に権力者を指すものではなく、国そのもの、ひいては共同体の魂を意味した。国歌を通して子供たちがその心を学ぶことは、民族としての連続性を保つ最も平和的な営みである。

現代社会では、国旗や国歌への敬意が失われつつある。多文化を尊重することは大切だが、自己否定の上に真の共生は成り立たない。自らの国を愛する心を失った者が、他者を心から尊重することはできない。愛国心とは排他の感情ではなく、感謝と誇りの延長にあるものだ。

「君が代」を歌うことは、過去を賛美するためではない。祖先の祈りを継ぎ、未来へと責任をつなぐ。日の丸が掲げられ、子供たちの声が空へ伸びるその瞬間、日本という国の魂が息づいている。国を想う心を育てることは、戦争の再来ではなく、平和を守る最も確かな道である。

教育とは、知識の伝達ではなく、心の継承である。子供たちが「君が代」を自然に歌える国こそ、紛うことなき美しい国である。