行動にこそ魂は宿る―陽明学に生きるということ―

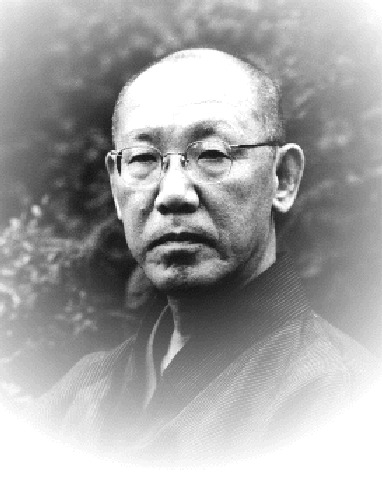

宮司は、安岡正篤先生や三島由紀夫烈士を深く敬愛している。その理由は、彼らが単なる思想家、評論家、あるいは文学者としてではなく、自らの信ずる理念を血肉化し、実践し続けた陽明学者であったからだ。彼らは言葉を弄ぶことに価値を置かなかった。いかに巧みに語るか、いかに演説で人の心を動かすかといった技巧を尊ぶのではなく、言葉に責任を持ち、その言葉を実行に移すことこそが人格の証明だと信じていた。

私自身、安倍神像神社をお預かりする者として、陽明学をただの学問としてではなく、生き方として捉えている。「知行合一」という陽明学の核心にある理念に、私は心の底から共鳴している。知ることと行うことは、別のものではない。知ったならば、行わねばならない。善を知りながら実行しないことは、知らないことと同じである。いや、それ以上に罪深いとさえ思う。

政治の世界を見渡せば、街頭演説で美辞麗句を並べ、聴衆の拍手を浴びることに熱中する者が多い。しかし、言葉だけで終わるのであれば、それは虚飾にすぎない。口でいかに「国民のため」「未来のため」と叫ぼうとも、実際にその理念を行動で貫けなければ、空虚な響きでしかない。人は行動によってしか、信念を証明することはできないのだ。

王陽明はかつて、「実行の中にのみ学問がある。行動しなければ、それは学問ではない」と語った。この言葉の重みを、私たちはもっと深く受け止めるべきである。学問とは、単なる知識の集積ではなく、生き方の指針であり、魂の鍛錬である。また、王陽明は「山中の賊を破るのは易く、心中の賊を破るのは難し」とも語っている。これは、外敵との戦いよりも、自らの内なる怠惰、恐れ、欲望、慢心といった心の敵と向き合うことの方が、はるかに困難であることを教えている。

現代において本当に必要なのは、こうした「心中の賊」と戦う覚悟を持った人物である。世間の評価や権力の誘惑に心を奪われず、良知の声に耳を澄ませ、静かに、しかし確固たる意志をもって行動できる者。王陽明は、善行を好む心を美人に心奪われるように自然なものとし、悪徳を嫌悪する感覚を腐臭を避けるような本能として語っている。もし人がそのように生きられるならば、すでに聖人の域に達しているのである。

王陽明の名は守仁。号を陽明とし、後に文成公とおくり名された。明代の儒学者である彼は、若き日に朱子学を熱心に学び、理を極めようとしたが、あるとき竹の理を理解しようとして倒れ、純粋な理論追求に限界を感じた。そこから彼は、真理とは実践を通して初めて掴めるものであるという境地に至った。

その後、彼は実践に根差した儒学を打ち立て、禅の影響も取り入れながら「心即理」という思想を確立した。これは、人間の心に本来理が備わっており、その心に従うことがすなわち天理に従うことなのだという考えである。この思想は明代の新興商人層に強い支持を受け、現実社会の中で生き抜く力を与えた。

王陽明自身、文人としての理論家にとどまらず、実際に軍を率いて反乱軍を鎮圧するなど、武官としての激しい人生を歩んだ。彼の思想が現実の中で練り上げられたことは、その後の彼の言葉と教えに説得力と魂を与えている。

陽明学は、江戸時代の日本にも伝わり、中江藤樹によって基礎が築かれた。幕府の朱子学的体制に抑圧されながらも、多くの人々の心に火を灯し、幕末の志士たちの思想的支柱となっていった。吉田松陰、西郷隆盛、佐久間象山らも、この学問に大きな影響を受けたと言われている。

私たちが今この混迷の時代を生き抜くために必要なのは、また新たにこの陽明学の精神を取り戻すことだと思う。国家の行方を憂う者こそ、まずは自らの言動を見つめ直し、善を知ったならば即ち行うという心持ちで日々を生きねばならない。

口だけで世を語るのではなく、日常の一歩一歩にその志を映し出す。その積み重ねが、やがて国を動かす力となる。私はそう信じている。