葉隠に生きる ― 武士は寡黙であれ!

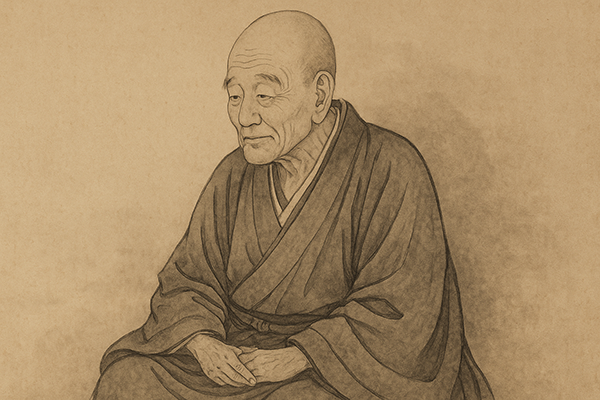

宮司は、講話をするとき、いつも良寛和尚の戒語を思い出す。「言葉の多きこと、口の早きこと、もの言いのきわどきこと、話の長きこと」この四つを戒めとして胸に刻み、長話を避け、言葉を節して伝えるよう心がけている。

『葉隠聞書』にも次のような一節がある。

「物言ひの肝要は言わざることなり。言はずして済ますべしと思へば、一言もいはずして済むものなり。言はで叶はざる事を、言葉すくなく道理よく聞え候様云ふべきなり。むさと口を利き、恥を顕はし、見限らるる事多きなり」

この言葉は、武士にとって沈黙こそが最も尊い徳であると教えている。人は多弁をもって己を飾ろうとするが、結局は恥をさらし、信用を失うことが多い。沈黙は、単に口を閉じることではなく、己の心を律し、内面を深めるための修行である。

この教えを現代日本に生きる我々が忘れてはならぬ規範だと考えている。情報が氾濫する時代にあって、人々は声高に主張し、相手を言い負かすことを競い合う。しかし、その喧噪の中で、肝心の「日本人の心」が失われつつある。日本人が古来大切にしてきた美徳は、沈黙の中に宿る思慮深さと、節度ある言葉である。

宮司は思う。国家の独立を守るのもまた、この沈黙の徳に通じるのではないか。軽々しく言葉を弄すれば、国際社会においても侮られ、国益を損なう。逆に、言葉少なくとも、確固たる信念と気品を備えた国家は、世界から尊敬される。沈黙とは弱さではなく、強さの証である。

今の日本には、この武士道の心が必要である。移民問題や国防の危機、経済の停滞に直面する中で、場当たり的な弁明や言い訳を繰り返しても、国民の信頼は決して得られない。むしろ、肝心なところで沈黙し、己の行動で示す政治家こそが求められている。

宮司は、武士の沈黙を思うとき、同時に国の未来を思う。口先で飾る日本ではなく、行いで世界に示す日本でありたい。沈黙は空虚ではない。そこに日本人の誇りが宿り、やがては国を守る力となる。

宮司は誓う。葉隠の教えを胸に刻み、沈黙の徳を守り続けること。それが祖国を敬い、子孫に伝えるべき日本人の心である。

「葉隠聞書」

物言ひの肝要は言わざることなり。 言はずして済ますべしと思へば 一言もいはずして済むものなり。 言はで叶はざる事を 言葉すくなく道理よく聞え候様云ふべきなり。 むさと口を利き 恥を顕はし、見限らるる事多きなりと。

< 訳 >

ものを言う行為に関して言えば 「黙っている事」が 一番いいことだ。とにかく、云わないで済むのなら「言わないこと」だ。言わんとこと思うなら 言わないで済むものである。言わなければならないことでも「言葉少なく、最小限の言葉で言うべきだ」 何となく多弁を労すると 恥をさらして 軽蔑されることがあるものだ。